教育部会の創設

昭和十年より先生は、例会・三大講習に加えて、毎年、年頭のお正月明けの三日間(後に四日間)、 学校に勤める教師のために「教育部会」と呼ばれる会座を始められました。師範学校を出られ、教師としての経験をお持ちの先生は、学校の教師に対して特に熱い願いを持っておられました。教育の根本は真実宗教にあるということが先生の動かぬ信条でした。そこで第一回の「教育部会」の講題は、「浄土の宗教と教育」というものでした。学校の教師こそ、誰よりも仏法によって深く教育されるべき被教育者でなくてはならない、頭を下げて学ぶべき教えを持たない教育者ほどあわれなものはないというのが先生の常の仰せでした。

一人一人の子供の背後に如来まします、学校の教師よ、どうか仏の本願に立って、子供たちの中に眠っている道心に呼びかけてくれ、人間が人間の尊さに目覚め、人間を成就していく道はここにしかないと先生は真剣に考えておられたのです。これは今日の日本の、真実宗教なき社会と若者の悲惨な現状をすでに見通しておられたかのようです。

この教育部会は、先生亡き後も途切れることなく、遺弟の細川巌先生を中心とした教育関係者によってしっかりと受け継がれ、今日の光明団の会座を代表する大きな会になっています。何しろ正月の二日夕集まって四日間開かれるのですから、折角の年始の休暇もなくなり、家族とゆっくり過ごす時間を切り裂かなくてはなりません。それも毎年参加するとなるととても大変なことです。家族の理解や協力なくしては不可能なことです。

それだけに会座の雰囲気は他の会座以上に真剣で厳しいものがありました。多くの参加者は、年頭ということもあっていやが上にも求道心をかきたてられ、大きなお育てをこうむって一人前の聞法者になっていかれました。夜晃先生なき後の光明団の大きな特徴である青少年育成活動(少年錬成会など)を担っていかれた方々も、この教育部会から生まれたのです。

「教育部会」は、夜晃先生においては、先にも言うように文字通り学校教育者のための会座として設けられました。しかし先生なきあとの「教育部会」は、学校の教師に限らず、広く仏法を求める人々に開放された会座となりました。

学校の教師だけが特別な存在ではなく、広い意味では、子供を持つすべての親は教育者であり、また一般世間においても、家庭や職場、地域など人間関係のあるところ、人が人を教え導くということは誰にもあることです。

考えてみれば、年齢、性別、職業、能力の有無を問わず、どんな人も人間であり、仏法(本願) からはみ出した人は一人もいない。人の上に立つ人も、そうでない人も、等しく仏の教えに照らされて愚かな凡夫に目覚め、諸仏・善知識によって教え導かれる者、つまり被教育者 = 仏弟子の自覚に立たない限り、仏法によって救われることは出来ない。

そういう意味で現在の「教育部会」は、すべての人が被教育者の目覚めを持ち、仏の教化を蒙って真の人間形成の道に立ってくれという仏の願いを聞く会座なのです。

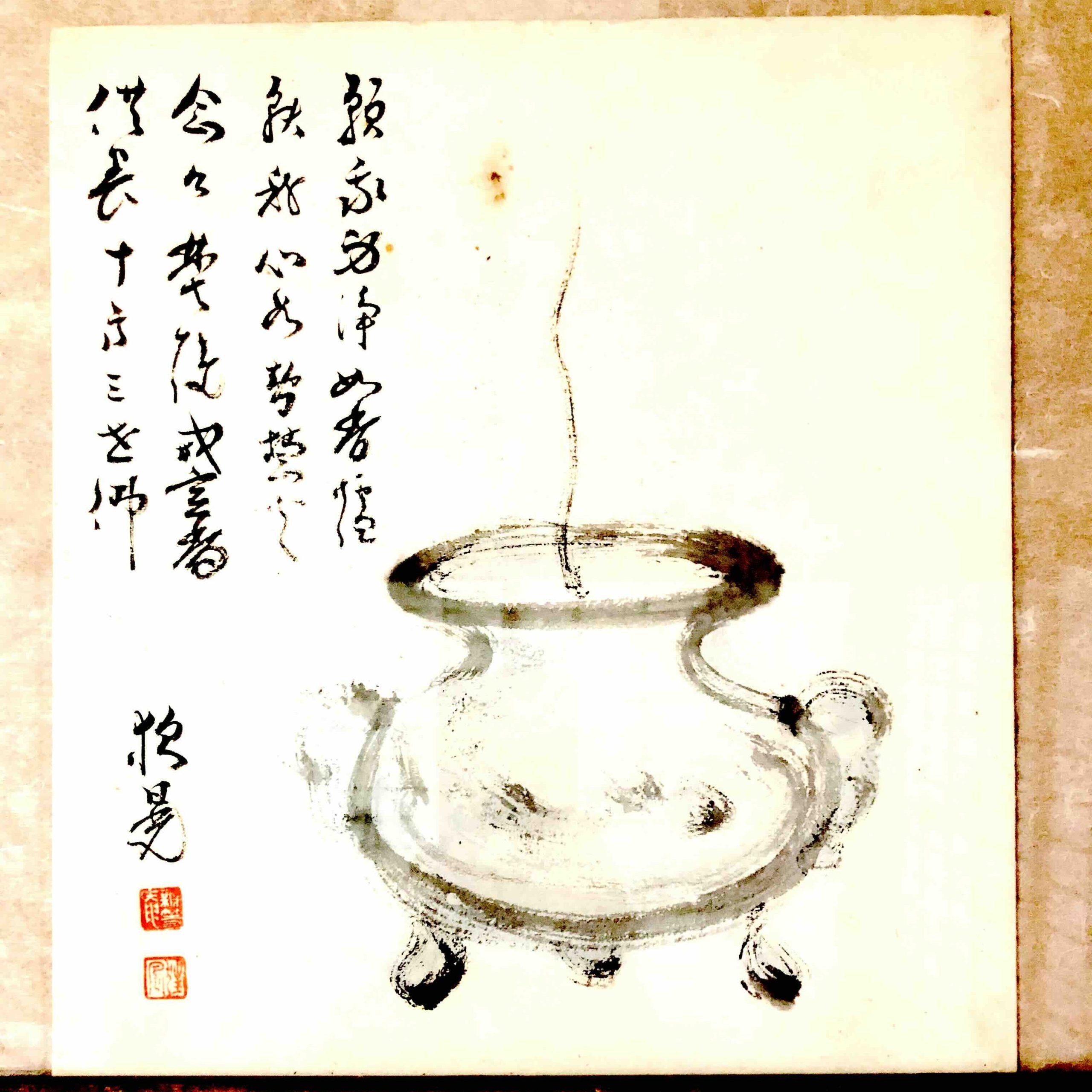

念念梵焼戒定香 供養十方三世仏」

住岡夜晃書

(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)