ここで「光明団」とは一体何か、どういう理念と方針を持った団体(組織)なのかということについて、創立者の夜晃先生が自ら示しておられる文章がありますので、それを紹介したいと思います。それは誕生してから九年後の、昭和二年(一九二七年)一月号の「光明」誌に載っている先生の文です。題目は、「本部より愛する諸兄姉のみ胸に捧げます 五つのおもい」となっています。ここには、先生のお考えがよく整理して出されています。

(一)求道第一

「光明団は日に日に大きくなった。それを見て一つにはよろこび一つには畏る。深く諸兄姉(みなさま)に求めなくてはならぬことは、どこまでも光明団は求道団体であるべきことである。共に一生をかかって如来のみ声を聞くのである。聞くことに始まって聞くことに終わる。法を聞くことによって私たちの信仰は深められ、現実の上に輝いて来る。聞くことをおいて信はない。聞くこと自身が信である。謙虚にひれ伏してみ教えをきく。そこにだけ、人間の汚い我執のとれた、如来によって与えられた世界がある。」( 以下略す )

光明団が求道団体であるということは、言い換えれば、どこまでも聞法に徹底して、団員の葬式・法事などは行わないということです。(ただ例外として、年に一回その年に亡くなられた団員の追弔法要はいたします。)

(二)信仰第一

「何よりも信仰が第一である。人はともすれば信仰を獲得することよりも、運動家(や)になりやすい。運動家にはいつでもなれる。事業よりも、学問よりも、運動よりも、第一番に信仰を得させてもらうことである。理論ばかり分かっても、それが血のしたたる信念とならぬ時、力はない。信仰は力である。死線すら越える力である。信仰がなくて、学問や解釈だけになった時、高慢になる。語る話は売り物になる。親鸞聖人はそれを嫌われた。」

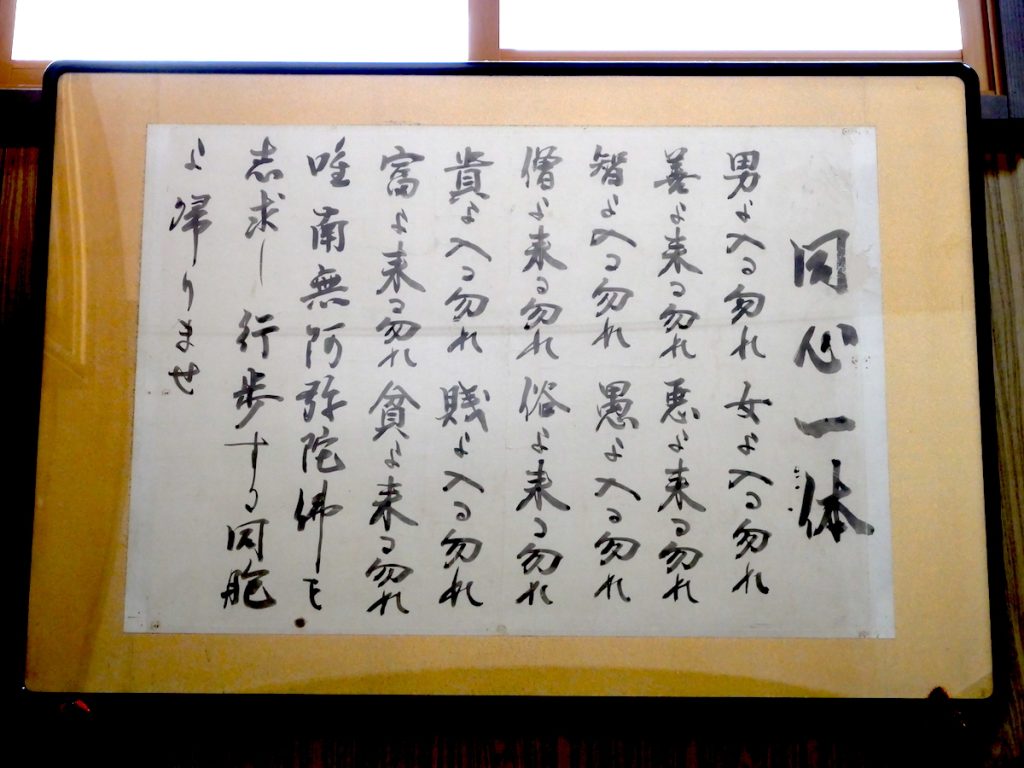

「六字(南無阿弥陀仏のこと)が生命となる。如来が私の生命となる。老人でもいい、女子でもいい。青年でもいい。小僧でもいい。信仰の生きた人のみが光であり、力である。」

「光明団はどこまでも団則によって出来た会ではない。如来によって結ばれた、自由な求道団体である。信仰によって結ばれた兄弟としての集いである。」

(本部・二階広間に上る途中に掲示されている)

(三)無抵抗の宣言

「真実のみが漲(みなぎ)る世界なら真実の前には非難はない。しかし世間は真実によって充(みた)されてはいない。だから真実すらも非難され攻撃される。釈尊でも、キリストでも孔子でもソクラテスでも、常にこの敵のために苦しめられてきた。然るに聖者たちは決して自ら求めて戦わなかった。・・・唯彼らは、攻撃が来ても、迫害が来ても、流罪が来ても、死刑が来ても、何が来ても ちっとも怖れずに、自分の信じる道に突進した。そこには一歩の妥協もない。」「死刑にされれば死刑にもなった。反対するものがあればその村を過ぎた。流罪も素直に受けた。貧苦も受けた。彼らは大概無抵抗であった。無抵抗のままで、信念の大道を悠々と進んだ。」

「愛する同胞よ。非難されても、攻撃されても、迫害されても、無抵抗のまま受けていこう。決していらぬ議論や、言い訳やに道草を喰ってはならぬ。」

「我等の戦は決して外へではなくて、内へでなくてはならぬ。心の内には戦いがなくてはならぬ。貪欲、瞋恚、愚痴、高慢、邪見、嫉妬、横着、等さまざまな大敵がはびこっている。恐るべきはこの敵であり、賊である。私たちは勇士でなくてはならぬ。・・・自分と戦う戦士であり、勇士でなくてはならぬ。」

(四)同胞愛の深化

「親鸞聖人は、御同朋御同行とおっしゃった。隣人愛の深まった世界である。私どもは聖人のみ心をみ心として、浅薄な功利的な人間愛によって愛しあってはならぬ。浄化された如来回向の信仰によって結ばれてあらねばならぬ。それこそ地上においてたどり着くべき一番深い聖愛の集いである。如来によって結ばれた以上、誰とも手を切ろうとしてはならぬ。如何に団員の人が罪悪におちて行こうとも、手を切ろうとするのは自分の罪悪を知らない善人顔の人のことである。しかし縁尽きて逃げる人を無理に引きとめようとしたり、或いはその人を非難したりするのも、それはまだ世界が深まっていないからである。縁あれば伴い、縁なければ離れてゆく。それがわかるのは深い智慧の世界においてである。」

「私たちは一人でも多く友を求めようとする。一人でも多くの人に法をすすめようとする。しかしもし如来を忘れ、我を取り落として、唯他人の世話ばかりになったり、勢力を拡張することにかかわったりする時、聖愛の天地を出て人間我執を出して、囚われの世界に泣くのである。」

夜晃先生にとっての光明団は、師と弟子という縦の関係ではなく、どこまでも本願によって必然的に結ばれた横の関係、つまり平等な友・兄弟(姉妹)の共同体でした。この点、先生が「親鸞は弟子一人も持たず」との「歎異抄」第六章の意(こころ)に立っておられることがよくわかります。

(五)量よりは質、幅よりは深さ

「光明団はどこまでも、数量よりも質を求める。皆内容の充実した粒になろう。吹けば飛ぶような無内容の人たちが集まって騒いだって、烏合の衆は弾丸の音一発、聞いたら逃げてしまう。学問を言うのでもない。地位をいうのでもない。もちろん富でもない年齢でもない。心の内に如来回向の信仰が充実した、重い重い粒になろう。・・・量よりは質、質の充実こそ私どもの眼目である。

学歴がある。地位がある。門閥がいい。財産がある。世間から知られている。それらは人の間口であり幅である。今の時代は幅をほしがる。間口だけを広げたがる。しかし真の力と、真の光は、奥行き、深さの世界に出なければあり得ない。釈尊でも親鸞聖人でも、深さの人であり、奥行きの深い人であった。」

「団そのものの精神、団の同胞の生き方は、どこまでも量よりは質、幅よりは深さを生きることが精神でなくてはならぬ。深さと充実のあるものだけが永遠であり、光であり、力である。」

最後に先生は、広げれば五つになるが、帰着するところは信仰(信心)であると述べておられます。信心の獲得を第一にするとは、「一人たりとも人の信を取るが一宗の繁昌に候」と喝破された蓮如上人の御精神と等しいと言うことです。

また、光明団は何よりも親鸞聖人の教えを大切にし、聖人によって明らかにされた信心・念仏の道を共に歩む僧伽(サンガ)です。しかし東西の本願寺には属さない独立した純粋な求道団体でした。先生ご自身がついに僧籍を持たれなかったことも団のあり方と大きな関係がありました。

(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』2008年刊行の文章を再掲載したものです)