夜晃先生と地方巡教

ところで夜晃先生は地方のどのような場所で人々に説法しておられたのでしょうか。一年だけみても大変な数であり、一々詳しく調べることはとてもできませんが、今、一応の目安を得るために、「本団六十年史年表」によって、昭和七年の一カ年の巡教先の会所を見てみると次ぎの通りです。大まかに、お寺、学校、公共施設、私宅、その他に分類してその数を調べた結果です。

① お寺 = 五十二カ寺 ② 学校 = 二十校 ③ 公共施設 = 二十二カ所

④ 個人宅 = 二十六カ所 ⑤ その他 = 五カ所

これで分かるように、先生は既成教団から異安心という批判を受けておられたにもかかわらず、実際にはお寺でお話されることが非常に多かったのです。これは注目するべきことです。考えられることは二つあります。一つはそのお寺の住職が夜晃先生の教えに深く共鳴されその感化を受けておられたという場合です。もう一つは、その地方に光明団の支部があり、その寺の門徒でもある団員の有志がお寺に熱心に働きかけて実現した場合です。後者がほとんどで、前者は限られていたと思われます。

また学校が意外に多いということも注目されます。これは公教育の中に特定の宗教を持ち込ませないという憲法の政教分離原則の徹底した今日との大きな違いです。公共施設の中には、公会堂、仏教会館、説教場、旅館、医院などがはいります。個人の私宅で先生をお招きして会座を持たれることも盛んでした。地方によっては、先生がお話をされる家は大体決まっていたようです。

地域で見ると、昭和の初めまでは広島県内がほとんどですが、昭和四年頃から他府県に行かれるようになり、特に岡山が多かったようです。また大阪・神戸方面、四国の高松などにも時々出かけておられます。山陰では倉吉にいち早く支部が出来ました。( 昭和五年四月・東伯支部) 島根は昭和五年七月の浜田の顕正寺での法座が最初だったようです。

それ以後毎年、浜田、鎌手、益田、井野等のいわゆる石見路のお寺を次々回って説法されるようになりました。昭和六年には益田支部と浜田支部、翌七年には鎌手支部と井野支部というように、相次いで支部が出来、支部が出来ると先生の支部めぐりは毎年大体決まった時期になされ、巡講と呼ばれました。しっかりした本部道場が出来たことによって先生の地方巡講も、本部へ帰っていただくためのご案内という意味を持ちました。ここに本部と支部との有機的なつながりが出来て、教化のための組織が明確となり、教団としての機能が整ったのです。

先生にとって、本部と地方(支部)をつなぐもの、それが念仏でした。地方を巡講されるときは、一人一人の同胞に対して、「お念仏申しているか、お念仏申してくれ」が先生の口癖でした。お念仏申すことが聞法の大切さを確認し、本部を憶念することでもあったのです。

昭和九年(一九三四)には第一回の島根県各支部連合講習会(略して島根県連)が折居の農業組合を会場にして開かれました。初めは四日間だったようですが、後に五日間になりました。講題は「歎異抄総結の文」でした。それ以後この島根県連は、夜晃先生亡き後も島根の同胞によって連綿として毎年続けられ、平成十七年(二〇〇五)七十周年を迎えられました。(ただし終戦の年と昭和五十八年の三隅水害の年と二回中止)

ご講師は、昭和二十三年の第十四回までは夜晃先生で、先生ご往生の後は、遺弟の柳田西信、大森忍、細川巌、岡本義夫、武井滉といった各先生方が引き受けて下さいました。この島根県連が現在も、県内の同胞はもちろん、県外の多くの同胞のご精進によって受け継がれていることは注目に値することです。

一方山口県は、昭和六年から七年にかけて、久米、共和、徳山、右田、須々万といった地方に支部も出来て、その後しばしば巡講されるようになりました。年表によれば、昭和十四年から山口県連も毎年開かれるようになっています。

広島県連は遅れて、昭和二十二年の十二月に、加計で第一回が開かれましたが、二十三年にはなく、二十四年七月に福山で第二回が開かれ、それが先生の地上最後の会座であり、講義でした。(後述)

なお外地の巡教も行われ、昭和十二年(一九三七)には初めて台湾に出講されました。台湾には親しい同胞が幾人かおられたこともあり、翌十三年、十五年、十六年と、合計四回巡教しておられます。また昭和十五年には、朝鮮(現在の韓国)にご親族がおられたので、そこで会座が持たれ、五日間講義しておられます。

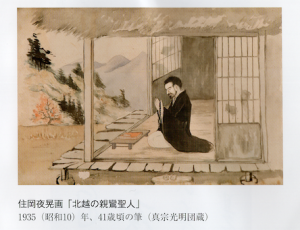

(註) ここで先生のお名前の変更について触れたいと思います。実は先生は四十二歳の時、ご自分のお名前を、今までの〝狂風〞から〝夜晃〞へと変えられました。狂風と名のられたのは二十四歳の時ですから、あれから十八年たち、先生ご自身の心境も大きく変わってこられました。そのことについて先生は次のように述べておられます。

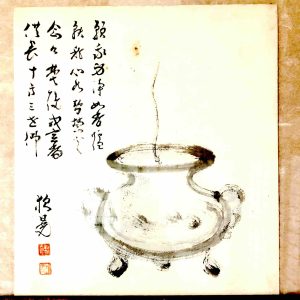

「これひとえにみ法を求め、大信海に生かされ、念仏の境の静かに深まらんことを念じ、無明の大夜に影現したまう法身無極の光輪、寂静の光に生かされんことを切念するがゆえであります。」

ちなみにこの「夜晃」という名前は、「無量寿経」の本論の初めに出てくる五十三仏の中にある「夜光」から取られたものです。「光」の一字を「晃」に変えられたのはお考えがあってのことでしょう。この本では最初から「夜晃」というお名前で通していることをご承知下さい。

(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)