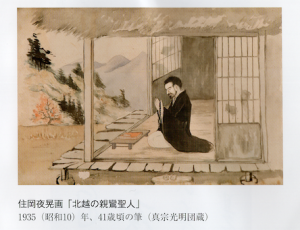

夜晃先生と青年

夜晃先生の青年に対する思いには特別深いものがありました。先生の最晩年の文章を集めた『難思録』の中に次のような言葉があります。

「青年よ。我が愛する青年よ。私は君たちを見ること、接することがこの上なくうれしい。この心を仏天のあわれみましましてか、来る講習も来る講習も若人によって満たされてある。初めてわが光明団の講習に来た人は、あまりに青年によって満たされているのに驚かれるようである。噫、青年。君たちを思うと、熱いものの胸に満つるを感ずる。」

その夜晃先生と青年とのかかわりについて、具体的な事実を見てみたいと思います。

① 女塾(じょじゅく)の創設

昭和十三年(一九三七)四月、先生は結婚前の若い女性を預かって教育する女塾を始められました。遠近を問わず、同胞の娘さんが集まってこられて先生の薫陶を受けられました。常時十数名おられたのではないかと思います。塾頭は先生の岳父の石井梅窓先生でした。当時、石井先生の自宅が本部の近くの古江の高台にあったので、塾生はそこで寝泊りして、本部に通っていました。塾生は、聞法だけではなく、行儀作法や、当時の女性の身に着けるべき和裁、華道、茶道なども習っていました。石井先生も「論語」などの古典についてお話しておられたようです。本部で大きな会座があるときは、その前準備を手伝うこともありました。先生はこの塾生一人一人に対して、どうか念仏申す人になってくれよとの熱い願いを持って、惜しみない愛情を注いでいかれました。

この女塾は昭和一九年まで六年間続けられました。この期間に塾に入られた方がどれくらいおられたのか一寸はっきり分かりませんが、この女塾が縁となって、その後熱心に聞法され、僧伽を支えていかれた方々がたくさんおられます。

② 健民修練所の寮

昭和十八年九月から昭和二十年三月まで、呼吸器系の病気にかかり、回復途上にある広島文理大、高師等の学生のための健民修練所の寮が本部の中に設けられました。この修練所は、当時、厚生省、文部省の指令によって全国の大学、高専に設けられたもので、その寮として選ばれたのが光明団本部だったのです。先生は学生への強い願いがあって引き受けられたのだと思います。三ケ月を一期として終了することになっていて、四期間の学生を預かられたようです。

修練生の日課は決まっていて、彼等が夜晃先生の話を聞くということはあまりなかったようです。終戦後、健民修練所はなくなっても本部に残った学生が少しあり、その一人が岡部史郎先生でした。また、修練生の指導学生として本部に滞在された細川巌先生(当時は広島文理大の学生)は、夜晃先生の法話を聞かれて仏教に関心を持たれ、第一期の修練期間が終わった後も本部にとどまって、十二月初めの一週間の報恩講講習会に初めて参加されました。この会座での夜晃先生との出遇いがなかったならば、後年の細川先生の誕生はなかったのです。不可思議なご縁としかいえません。

③師範学校学生とのかかわり

細川先生が広島文理大卒業後、広島師範学校の教師になられたために、先生の勧めによって師範学校の生徒が本部に出入りするようになりました。夜晃先生も二十年の四月と六月の二回、広島師範学校で教職員と学生に対して講演しておられます。さらに細川先生は、学生課に申し出て、広島師範学校本科の第二寮を光明団本部に設けることを提案され、それが受け入れられて同年七月初め、十八名の学生が本部に移り、広島師範学校男子部高須寮として発足したのです。寮生は朝夕、仏前で「正信偈」をあげて勤行し、夜晃先生の法話を聞き、昼は毎日、宇品港のすぐ近くの金輪島の暁部隊に通って勤労奉仕していました。戦争末期の、物資のないこの時期に学生寮を引き受けることは大変な負担でしたが、夜晃先生の熱い念願によって実現しました。

やがて八月六日、広島市内に原爆が投下され、目を覆うような惨状の中、この高須寮生が細川先生の指導の下、被災市民の救護活動に挺身して、大きな成果を上げ、後に細川先生は広島市長から感謝状を贈られました。(『光明団と広島師範と軍港宇品と原爆といま』という書物による)

その頃の本部には師範学校生以外の学生も多数出入りしており、清明寮の名も出ているのですが、その輪郭や実態がはっきりしないので割愛します。ただ夜晃先生の青年に対するご教化として注目すべきことは、昭和十九年の一月から主に学生対象の「土曜講座」を始められ、二十三年六月まで約四十六回続けておられることです。多い時は毎週ありました。講題は最初からしばらくは「歎異抄」で、終わりごろは「大乗起信論」でした。先生の青年に対する熱い念いを感ぜずにはおられません。

(「真実のみが末通る〜住岡夜晃の生涯〜」は、『住岡夜晃先生と真宗光明団』教師会・2008年刊行の文章を再掲載したものです)